江戸東京博物館:”発掘された日本列島”の開催場所。両国国技館近くで本場のちゃんこ鍋情報あります。

江戸東京博物館。毎年、文化庁主催の”発掘された日本列島”のイベントが全国に先駆けてここで開催されます。今年も開催されてました。

今年の目玉の一つが、以下の日本最古の鉄製のカンナです。石川県小松市にある八日市地方遺跡から発掘されました。日本で鉄器の生産が始まる前の弥生時代中期のものです。したがって、大陸からもたらされた、当時としてはとても貴重な品です。多数の木製品も出土していることから、このカンナを活用して多くの木製品が制作されたものと思われます。

今回の展示では、各地の縄文時代の発掘品が並べて展示されており、地域の特色がよく分かるものとなっています。以下は、土器に焦点をあててみました。

北海道の縄文人は虫歯が少ない事が分かっており、その理由は、他地域ではよく食べられてた木の実などよりも海産物を食べていたからだと考えられています。北海道ではオットセイが食べられていたようです。この土器もオットセイを煮炊きしてかもしれません。

以下、関東と中部の縄文土器です。

西日本では、東日本に比べて縄文時代の遺跡の数が少なく集落の規模も小型だったようです。全国的にみると当時の西日本はまだ、あまり人々が暮らしていない地域だったのかもしれません。

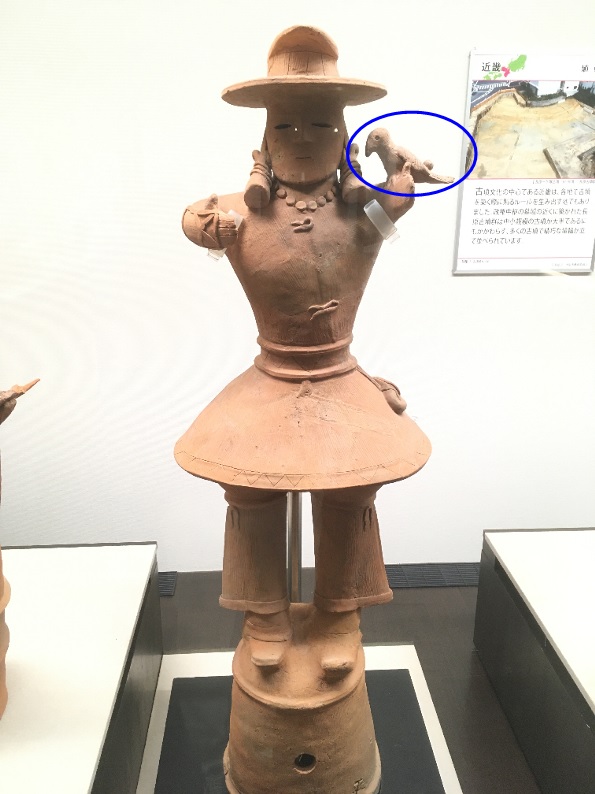

鷹匠の埴輪です。群馬県太田市にあるオクマン山古墳(6世紀後半)から出土しています。鷹狩の風習は中国から伝わっており、この埴輪から古墳時代に伝わった事がわかります。

もう一つは鹿形埴輪です。鳥取県北栄町の土下古墳群(6世紀)から出土しています。一見、キリンにも見えますが、とても愛くるしいですね。

|

|

こちらは発掘された日本列島2019です。

2019年度版からは、青森県の白神山地東麓縄文遺跡群からの出土品を紹介します。この遺跡は縄文時代、1万年間にわたって人々が生活していました。

①人面付き注口土器:人の顔には、精細な入れ墨まで表現されておりとても精巧にできているとともに当時の人々の姿がしのばれます。

②人面付き注口土器:縄文時代とは思えないほど精巧にできています。当時の人々はこれを使ってお酒を注いで語り合っていたのかもしれません。

③漆塗壺:鮮やかな朱色の漆塗りの土器です。1万年も前のものなのにとても色鮮やかです。

江戸東京博物館は、江戸時代を中心に東京の歴史が分かる博物館です。常設展示も紹介しておきます。

①凌雲閣:明治時代に浅草に建てられた。当時としては、高層の12階建てのビル。関東大震災で崩壊しました。

②日本橋:江戸時代の日本橋の実物大。博物館入口からまず、この橋を渡って展示室へ行きます。

③芝居小屋 中村座:江戸時代の芝居小屋を再現。

アクセス

東京駅から

■JR東京駅

4分(京浜東北線 南浦和行)

■秋葉原駅

4分(中央・総武線各停 千葉行)

■両国駅

両国駅から徒歩5分

泊まる・温泉

グルメ

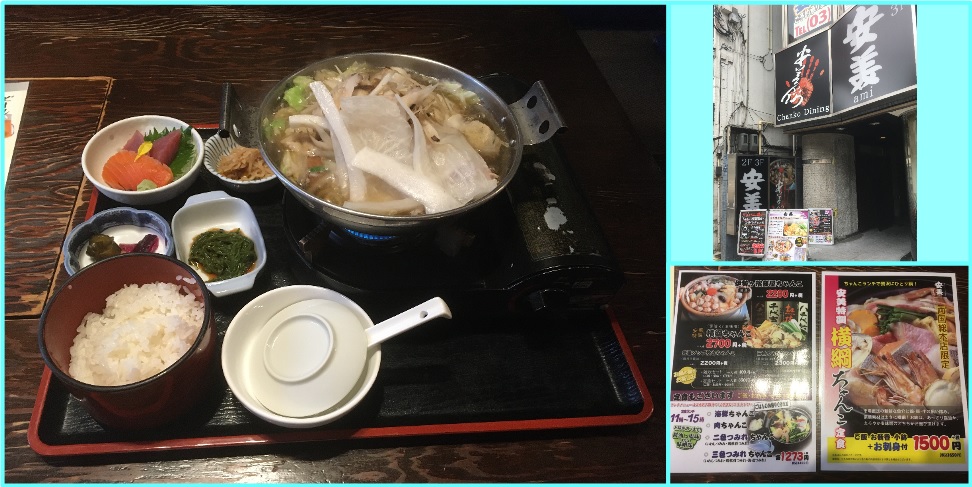

江戸東京博物館は、大相撲開催される国技館のすぐ隣にあります。ゆえにちゃんこ鍋の本場。ランチでも一人前のちゃんこ鍋が食べられます。今回、紹介するのは両国駅すぐ近くの”安美”です。

伊勢ヶ濱部屋直伝の相撲部屋ちゃんこの味そのまま!今回、食べたのは”横綱ちゃんこ”あっさりしょうゆ味、海鮮、肉、鳥、全部入りでとても美味しかったです。(みそ味も選べます)

ぐるなびから予約(ディナーのみ)しよう。安美 両国総本店